汪子嵩先生遗像。(资料图/图)

(本文首发于2018年2月1日《南方周末》,作者:中国人民大学哲学院教授 聂敏里)

汪子嵩先生以他的人生抉择和他生命的最后四十年,向我们展示了人如何可以以他的切实的、不慕浮名、不恋权位的艰辛劳作和创造,成就人生真正的伟大和卓越。

一、

2018年1月21日22时05分,96岁高龄的汪子嵩先生永远地离开了我们。

汪子嵩先生是我国当代著名的古希腊哲学史家。他1941 年入西南联大学习哲学,先后师从冯文潜、汤用彤、冯友兰、金岳霖、陈康等多位中国现代著名者,1945 年考入北京大学文科研究所,成为陈康(1902-1992)先生的研究生,由此走上了专治古希腊哲学的研究道路。当时,陈康先生同时身兼西南联大和中央大学的教职,我的业师苗力田(1917-2000)先生早汪先生一年考取中央大学研究院哲学研究所陈康先生的研究生,因而两人实为陈康先生在大陆仅存的入室弟子。

西方古典哲学早在明末清初就传入了中国,以利玛窦为代表的一些耶稣会传教士在和中国士大夫阶层接触时,也将古希腊、古罗马的一些自然科学著作、道德哲学著作和形而上学著作或以转述的形式,或以翻译的形式介绍进来,其中,像亚里士多德的《范畴篇》《前分析篇》《论天》《论宇宙》《论灵魂》《气象学》《尼各马可伦理学》等都有译介,因此,中国知识阶层了解古希腊哲学,特别是亚里士多德的哲学,实是从明末清初开始。但是,古希腊哲学学科在中国的成立却是始自现代,在这一过程中,使中国的古希腊哲学学科达到国际水准、为中国的古希腊哲学研究奠定了坚实学术基础的,就是陈康先生。遗憾的是,陈康先生1940 年从德国学成归国,1948 年即离开大陆,前往台湾大学哲学系任教,因而,在大陆学界给我们留下的东西不多,只是几篇文章和一本可谓空谷遗音的柏拉图《巴曼尼得斯篇》译注。因此,当我们谈到在1980 年代那个百废待兴、思想解放的年代,沉寂了近三十年的古希腊哲学研究在国内重新焕发青春与活力,并为古希腊哲学学科在当代中国的发展奠定坚实的基础,我们就不得不提到敬爱的汪公——汪子嵩先生。

熟悉汪先生的人,大概都知道他那个“我要回到古希腊去了”的人生重大决定。当时,正是“真理标准大讨论”的1978年,汪先生时任人民日报社理论部副主任,亲身参与了其中许多具体的工作。但也正是在那个时候,汪先生作出了他人生当中的一个重大决定,这就是重新回到他所热爱的古希腊哲学中去,尤其是回到对亚里士多德《形而上学》的研究上去。我们现在已经不能知道汪先生当年做出这一决定时的具体想法。但是,或许,写在1981年出版的《亚里士多德关于本体的学说》“后记”中的一段话能够说明其中部分的原因:

1944年,我在西南联大读书,要作毕业论文,我对西方哲学史有兴趣,想从头读起,就选了柏拉图的哲学作为论文题目。第二年当了研究生,跟陈康先生读了点柏拉图和亚里士多德的书,开始学习怎样从哲学家的著作中分析研究他们的哲学思想。不久就迎来解放,哲学史被抛在一边,我转学马克思主义哲学了。1959年,我的生活发生了一次转折。1963年,让我重新搞哲学史,并且要我讲《形而上学》的课。当时有些爱好哲学史的同学告诉我,他们想读这本书,却遇到了不少困难。我开始想用马克思主义的方法对《形而上学》作些分析和解释。但是,我刚写了一篇文章,就离开了学校。以后的工作,又是与哲学史没有直接关系的。直到1979年初,要我参加多卷本西方哲学史的编写工作。虽然直到现在,这项工作还只是我的业余工作,但是我想,这次我应该有个长期的打算,准备为这项工作贡献我的余生。

所以,可以肯定的是,从求学于陈康先生起就形成的对亚里士多德《形而上学》的浓厚学术兴趣、对探求真理的拳拳赤子之心,特别是在那个思想解放的年代所激发起的追求民主、自由和科学的决心和勇气,促成了汪先生的这一决定。

我认为,真正的学者,特别是以求真为己任的学者,在生命的关键时期,都或多或少有这样一次“伟大的转身”。在世人看来,人生的艰难时刻转身不易,其实处于顺境转身更难。汪先生能够在年届耳顺之年,选择摆脱宦途,转向真正的自我,这就是学者的良知和灵魂。在人生的道路上,有的人越走身形越渺小,有的人越走身形越伟大。汪先生以他的人生抉择和他生命的最后四十年,向我们展示了人如何可以以他的切实的、不慕浮名、不恋权位的艰辛劳作和创造,成就人生真正的伟大和卓越。

二、

这样,在1980 年代的学术界,就呈现出了汪先生“回到古希腊去”的第一本重要著作:《亚里士多德关于本体的学说》。苗先生曾多次向我说过汪先生写作此书之不易。这实际上是他在那段“言不敢称希腊”的时期,一个人潜心精研亚里士多德《形而上学》的结果。它的出版一下子将我们的哲学史研究提升到了本体论的高度。人们在那个时代有关亚里士多德哲学的唯心、唯物的简单争论之外,开始知道亚里士多德哲学有更深刻、更严肃的问题需要我们去讨论,而既然亚里士多德的哲学是西方哲学之根,因此,对整个西方哲学史的讨论也就有更深刻、更严肃的问题等待我们去挖掘。同时,人们也由此知道了我们应当如何“学术地”或者说“科学地”讨论哲学史问题,这就是从哲学家自己的文本、自己的思想、自己的论证出发,而不是脱离思想史语境乃至历史语境地空谈。因此,汪先生的这部著作,就像当年亚里士多德哲学在中世纪经院哲学中的复活一样,给学术界带来了一缕清新的学术气息,使人们知道何为严肃的学问,科学的研究应当如何去做。

但由此一来,我们就必须谈到汪先生的另一本书,这就是《陈康:论希腊哲学》。这是汪先生与王太庆(1922-1999)先生合编、合译的陈康先生在海内外学术期刊上发表的中英文论文的合集,1990 年由商务印书馆出版。它的重要价值在于,在大陆仿佛已经烟消云散的陈康先生的学术精神和学术生命仿佛又复活了。凡是深入地研究古希腊哲学的学者,都会严肃地对待陈康先生的这部论文集。陈康先生写作于四五十年前的那些学术论文,到今天仍然能给古希腊哲学的研究者来具有真知灼见的教益。但我深信,汪先生和王先生编辑这部陈康先生的论文集,还有更深层次的考虑。在“编者的话”中两位先生这样写道:“我们面聆先生教益不多,但从课堂里听到的,以及从他的著作中学到的,却深深感到陈先生教给我们的是实事求是、不尚玄虚、不取道听途说、不作穿凿附会的方法,是研究哲学史,特别是研究古典希腊哲学史的一种重要方法。”向国内治古希腊哲学史,乃至于西方哲学史的学者推荐这种方法,以使学术研究始终立于实事求是的基础之上,这才是两位先生编辑这部文集的用心所在。当我们今天重读这段写在近三十年前的话,尤其是联想到近些年来在一部分国内学者中流行的立足于想象、立足于自我发挥、立足于所谓微言大义的研究方法,它的意义和价值就变得格外珍贵起来。

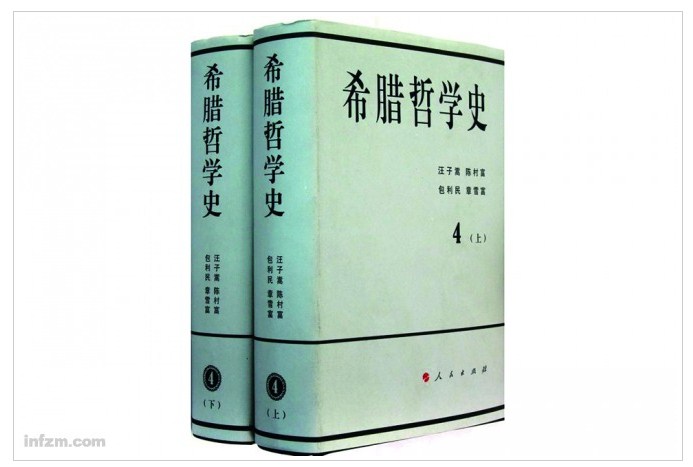

汪子嵩先生主编的《希腊哲学史》第四卷(资料图/图)

学术观点会随着研究的深入而不断更新,今人看前人的学术研究,难免会有粗糙、不深入、不恰切之感,但是,有一分事实说一分话的实事求是的精神,却始终是学者最基本的职业操守和学术良知,由此我们才能谈到学术传统的继承和延续。就复兴陈康先生这一严谨的学术传统来说,我想,再也没有比汪先生和王先生共同完成的这个工作更重要、更关键的了。《陈康:论希腊哲学》出版的时候,陈康先生尚健在,他给汪先生的回信中这样写道:“旧稿多逸,收集艰辛。何期冀北,尚有知音。辑译编印,启发群英。备承青睐,深感情殷。既成我志,复慰我心。其愿亦偿,二者同欣。”师生殷殷之情,跃然纸上,在我们今天这个师生之情浇漓、实用主义盛行的时代,岂不令人感慨系之!

写到这里,我们才要郑重地谈到使我国的古希腊哲学研究无愧于世界的那部多卷本巨著——《希腊哲学史》。这部四大卷五大本、长达四百余万言的巨著,是在汪先生的带领下,在范明生先生、陈村富先生、姚介厚先生等多位前辈学者的通力合作下,最后又有包利民、章雪富等年富力强的学者的加入,历时近三十年(1982-2010)而最终完成的。它上起公元前六世纪的米利都学派,下迄公元六世纪才宣告完结的新柏拉图主义,不仅在纵向线索上条贯清晰而完整,覆盖了几乎所有重要的古希腊哲学家和哲学流派,而且在横向线索上也点面结合,将所论及的每一位哲学家和每一个哲学流派的不同方面的思想都做了全方位的梳理和论述,可以说是一部包罗万象、总其大成的鸿篇巨制。坦率地说,在世界范围内,也只有现代古希腊哲学史学科的奠基者、德国著名的哲学史家策勒耗时一甲子反复修订杀青的六大卷八大册(按英译本说)的《古希腊哲学史》(1844-1902)可与之比肩。因为,在汪先生等所编写的《希腊哲学史》之前,多卷本的希腊哲学史著作除策勒的以外,至少还有贡珀茨(TheodorGomperz)三卷本的《古希腊思想家:古代哲学史》(1893-1909)、雷亚莱(Giovanni Reale)四卷本的《古代哲学史》(1975-1978)和格思里(W. K. C.Guthrie)六卷本的《古希腊哲学史》(1962-1981);但是,就规模与形制的完整性而言,就覆盖的全面与详尽而言,就体量的巨大和厚重而言,确实,除策勒的以外,如果说世界上还有第二部,我们就必须自豪地举出由我们中国人自己所编写完成的这部《希腊哲学史》。

这部著作的缘起是怎样与汪先生的那次“伟大的转身”紧密相关,汪先生在他为第四卷的出版所写的“序言”中已经做了清楚的交代;而汪先生在这项旷日持久的工程中承担了多少具体的工作,付出了多少巨大的劳力,陈村富先生在第四卷的“后记”中也已经做了详细的说明。《希腊哲学史》由多人合著,汪先生拒领主编之名,而实任主编之劳,其高风亮节为海内所钦敬。我认为,正是在汪先生这一巨大人格魅力的感召下,《希腊哲学史》的整个编写团队才能够在数十年内抵住各种名利的诱惑、顶住生活的压力、排除思想的干扰,实现汪先生在最开始所订立的“君子之约”,即:为保持著作的新颖,撰稿人都不要把自己承担的部分以论文或著作的形式独立发表,多卷本概不用已发表而又无新突破的稿子。显然,正是这个十分严苛的约定保证了《希腊哲学史》各章、各卷的学术高质量。但成就《希腊哲学史》整个写作过程严谨和自律的还不仅止于此。在第四卷的“后记”中,陈村富先生还记录了另一个“君子之约”:“我们四位撰稿人形成了如下共识:前人的研究,无论是谁,都予尊重;前人的成果应给予恰当评价,以启示后人的思想,加以贬低或抹杀都是学术之大忌;来自学术界的批评,遵照学术界惯例,认真听取,平等对待,以讨论和对话共促学术之繁荣;作为老一代学人,我们应扶持年轻人成长,从年轻人那里吸取学术营养,以宽恕别人的失误。”在这个约定中,如何公正地对待前人的成果、如何正确地对待别人的批评、如何包容地对待后辈的成长,说得清清楚楚、明明白白。这就是所谓“严以律己,宽以待人”的美德,比起今天一些青年学者通过恶意贬低前人来成就自己的恶德,真是天壤之别!

上面所讲的三件工作,一个人一生只要完成其中一件,就已经可以无愧于此生了,而汪先生完成了三件,就此而言,我认为汪先生的一生是无愧的,他在耳顺之年的“伟大的转身”是价值巨大的!人的生命是短暂的,穷三十年光阴完成《希腊哲学史》这一势必会耗尽人全部生命的伟大劳绩,这对许多人或许是奢望,但汪先生在生命迟暮之年开始这一工作,却最终能够亲眼看到它的完成,就此而言,他是幸福的,而且是无比幸福的。

三、

我最早接触汪先生的著作是在1980年代末,也就是汪先生的那本《亚里士多德关于本体的学说》,正是那本书使我对亚里士多德的《形而上学》有了一些了解,也使我知道了什么是哲学的本体论问题。而我和汪先生的实际接触是在我1996 年成为苗力田先生的博士生之后。苗先生和汪先生都是陈康先生的研究生,他们之间交往密切,不分彼此,以至于苗先生的学生也就很自然地是汪先生的学生。苗先生由于当时年事已高,有时候会让我跑跑腿送点儿东西给汪先生,送到他光华里的家中。我正是在那个过程中与汪先生渐渐熟悉起来的。到我1999年博士毕业的时候,汪先生又是我博士毕业论文答辩委员会的主席,参加我答辩的还有王太庆先生、傅乐安先生。中国社会科学院的叶秀山先生、姚介厚先生和北京大学的杨适先生是我的博士毕业论文的评审专家。当时汪先生78岁,但步履矫健、神情闲雅,答辩休息期间和我们谈笑风生,而苗先生时年82岁,但也精神矍铄,和老友时有调侃打趣,很难让人想到一年之后他会遽然离世。往事历历如在昨日,令人不胜唏嘘。

晚年的汪先生深居简出,我们做晚辈的也就不好再登门打搅。但是,令我颇感意外的是,2015年,当我和清华大学的宋继杰、天津外国语大学的吕纯山一起申报的“陈康著作的整理、翻译与研究”获得当年国家社科基金重大项目立项时,姚介厚先生却打来电话,向我转达了汪子嵩先生的欣慰之情。在和汪先生的女儿汪愉女士的通话中,她也向我表达了汪先生的殷切期盼,这就是将陈康先生发表在海外的全部著作翻译成中文,以全面展示陈康先生的学术成就。汪先生对陈康先生的深厚感情,我自然是知道的,但是,在他已届94岁高龄、思维已经不是十分清晰的时候,却仍然不能忘怀于陈先生,为有关陈先生的一切工作感到兴奋与喜悦,这是我万万没有想到的。

当时,我还和人民出版社合作主编一套“古希腊哲学经典学术译丛”,其中一个重要部分就是策勒六卷本《古希腊哲学史》的翻译。由于我知道汪先生对策勒这部哲学史著作十分重视,当年《希腊哲学史》编写的缘起就与策勒这部书有关,因此,我也就不揣冒昧,通过汪愉女士斗胆向汪先生提出了请求,希望汪先生为这部即将翻译出版的著作题词。不过汪先生毕竟年事已高,是否能够题词,我心里也没有把握。但没有想到,汪愉女士却向我传来了肯定的答复,说汪先生十分支持翻译工作,表示可以试着让汪先生写写看,因为汪先生当时写字已经不能成行了。我是在2016 年5 月向汪先生提出这个请求的,在2016 年7 月终于拿到了这个题词的扫描件,题词是这样写的:“德国哲学史家策勒的《古希腊哲学史》是古希腊哲学学科的奠基之作,中国学者有责任将它完整地翻译过来!”据汪愉女士告诉我,这是汪先生每天费力地写一点,写了很多次,最终从已经完成的字纸中拣最好的挑出来的。当我拿到这份扫描件时,心情十分沉重。因为,从这几行歪歪斜斜的字迹中,我看到的是一颗高尚的灵魂:它很少想到自己,而总是想为别人、为它所热爱的事业做到更多;它做事不求回报,而以无私的胸襟包容一切!

汪子嵩先生为策勒《古希腊哲学史》中译本题词(资料图/图)

2017年,适逢陈康先生诞辰115周年,苗力田先生诞辰100周年,是年9月16-17 日,我以“陈康著作的整理、翻译与研究”课题组的名义在中国人民大学召开了“陈康先生学术思想研讨会——暨苗力田先生诞辰100周年座谈会”,除参会的青年学者外,与会老学者、老专家二十多人,都是苗先生生前的友好或学生。当姚介厚先生发言时,他特别转达了96岁高龄的汪子嵩先生的口信,说汪先生听闻此次会议的召开非常高兴,他向本次会议表示衷心祝贺,并借此表达他对陈康先生的感恩与崇敬,对他的师兄苗力田先生的纪念与缅怀!当时,与会的老学者无不动容,既为汪先生的身体健康感到高兴,也为他对师门的深情厚谊所感动。但没有想到的是,仅仅过去3个多月,汪先生就遽然离我们而去!汪愉女士告诉我,汪先生生命的最后几天思维异常清晰,这大概是因为看到家人团聚在一起的缘故,他走时没有任何遗憾!确实如此,一位如此胸襟博大而富于包容的老人,一位将一生无私地奉献给追求自由和真理事业的老人,他的生命当然不会有任何遗憾!